葬儀のこころ構え

亡くなった人の為に行われる儀式ではありますが、残された者への別れの儀式でもあります。

人生の節目として人は必ず死ぬものだと受容し、生老病死と向き合い深く考える機会でもあり、

自分の人生を振り返り、命の有限性を再認識する時間でもあります。

枕経・通夜・葬儀・骨上げ・初七日・四十九日・納骨・年忌法要と一連の行事通じて、

家族、縁者、友人、皆々が大切な方を亡くした現実をゆっくり受容していくことになります。

葬儀準備では決めなくてはいけない事が多く、心から故人と向き合えるのは数日後になってしまうと思います。お金をかける必要はありませんが、わだかまりや心残りのないお別れをしたいものです。

法事のこころ構え

決してしなくて駄目だからとか、しないと祟りがあるなどと思わないで下さい。

追善供養は、先祖や故人といった大切な人への感謝の気持ちを改めて意識する、故人との思い出などを振り返ってより感謝や愛情を深めるというような機会になります。

先祖が居たからこそ今の自分があるということを思い出して、感謝の気持ちを込めてお墓をキレイにする、冥福を祈るなどして下さい。その姿を子ども達に見せることで、伝統を繋いでいく、先祖を大事にする気持ちを芽生えさせるということにも繋がります。

知らず識らず一周忌から17回忌ぐらいまで、ゆっくりと大切な方の死を受容していき、

23回忌から37回忌ぐらいまで掛けて限られた自分の命を受容していくことになります。

水子供養

水子供養とはその名前の通り、生まれてくる事ができなかった胎児を供養することです。

供養は必ずしもしなければいけないというわけではなく、するかしないかは自分自身で決めることになります。供養には、亡くなった水子の幸せを願う、水子への愛情を伝えるという目的があります。

供養方法としては、水子供養をしている寺院にお参りに行く、枕詞をあげてもらうといった方法があります。

また、自宅でお花を供えてあげたり、ミルクやおもちゃなどを供えてあげるのもいいでしょう。

写経や写仏なども供養としては一般的ですし、自宅でもおこなえる供養方法になります。基本的には亡くなってからすぐにおこなう事が多いですが、気持ちが落ち着いてからおこなっても構ません。重要なのは、亡くなってしまった水子を思う気持ちですので、あまり時間などは気にせずに自分の気持ちが落ち着いた時、心穏やかに水子の幸せを祈れるようになった時などにおこなってみてください。

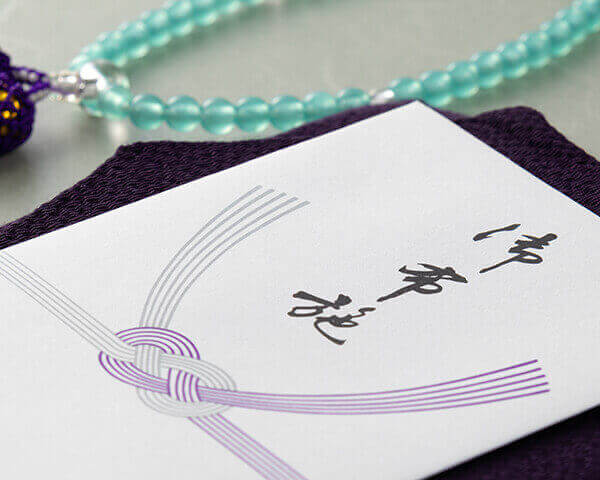

お布施について

お布施はいくらぐらいでしょうか?とのご質問をよくいただきますが、お気持ちでよろしいですとお答えするのは、分かり難く不透明にしようとお答えしているものではありません。

お布施の本当の意味を今一度皆様に考えて頂きたい思いからそのようにお答えさせて頂いております。お気軽にお問い合わせください。